材料力学、機械設計などでよく耳する剛性という言葉、皆さんはどれくらい詳しく知っているでしょうか?

本記事では、剛性の基本的な定義から実際の設計での活用方法、そして剛性と他の性質との違いについて詳しく解説します。

剛性という言葉の背景にある物理的な意味をしっかりと理解し、材料力学の計算の際に役立てていただければと思います。

剛性とは?

剛性とは簡単に言えば「物体の変形しにくさ」を表す物理量です。

例えば、同じ力を加えた時に、どれだけ変形するかという指標になります。

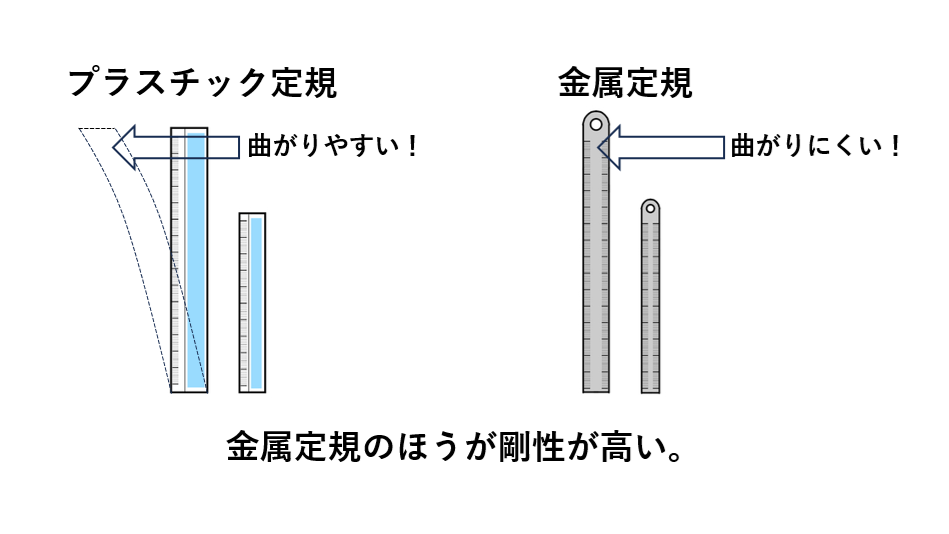

私たちの身近なところで例えると、プラスチック定規と金属定規を比べた時、同じ力で曲げようとすると金属定規の方が曲がりにくいことを経験したことがあるのではないでしょうか。これは金属定規の方が剛性が高いことを示しています。

機械や構造物を設計する際、必要以上に剛性を持たせすぎると無駄なコストや重量増加につながります。逆に剛性が不足すると変形や振動が大きくなり、製品の性能や信頼性に悪影響を与えてしまいます。

ばねの定理を用いた剛性の解説

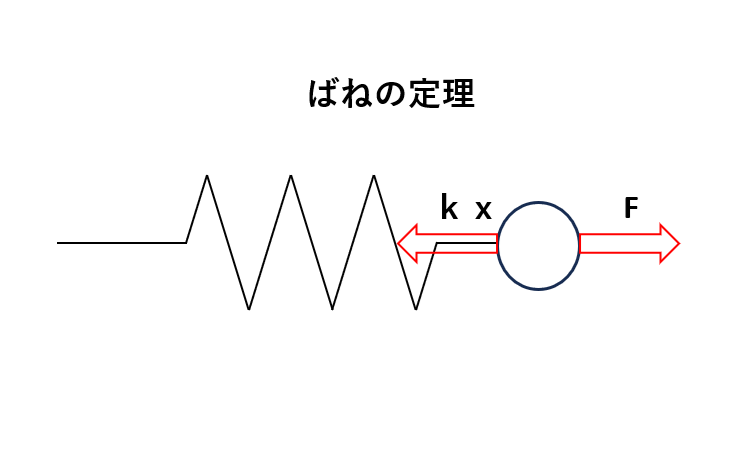

剛性を理解するために、「ばねの定理」を使って考えてみましょう。ばねの特性を表す式は以下のように表されます。

$F=k⋅x$

$F$:ばねに加わる力(単位:N)

$k$:ばね定数(剛性を表す値、単位:N/m)

$x$:自然長からの変位。自然長とは「ばねの元々の長さ」のことです。(単位:m)

ここで、ばね定数$k$はばねの剛性を示します。ばね定数が大きいほど、同じ力を加えた場合でも$x$の変位(伸び縮み)が小さくなり、ばねが硬いことを意味します。

例えば、柔らかいばねでは、少しの力で大きく伸びますが、硬いばねは同じ力を加えてもほとんど伸びません。これが剛性の基本的な考え方です。

剛性と材料力学の関係

剛性は、ヤング率やせん断弾性係数といった材料の特性と密接に関連しており、これらの値は材料が外力を受けた際にどの程度変形するかを表します。ヤング率が高い材料ほど、引張や圧縮に対して変形しにくい性質を持っています。

材料力学では以下のような指標を用いて剛性を評価します。

ヤング率(Elastic Modulus):引っ張りや圧縮に対する剛性を示します。値が大きいほど、変形しにくい材料であることを意味します。別名、縦弾性係数とも呼び、定数はEで表されます。

せん断弾性係数(Shear Modulus):せん断力(切るような力)に対する剛性を示します。

これらの値が高い材料ほど、外力に対して変形しにくくなります。

【身近な例で考える剛性】

ばね

柔らかいスプリングマットレスは剛性が低い一方、硬いスポーツカーのサスペンションは剛性が高いです。

日常の物体

- 木材:中程度の剛性。家具に適した変形しにくさ。

- 鋼材:非常に高い剛性。建築物や橋に使われる。

- ゴム:剛性が低い。引っ張ると簡単に伸びる。

剛性があることによるメリット・デメリット

剛性が高いことには多くのメリットがある一方で、用途や状況によってはデメリットも生じます。

剛性があることによるメリット

剛性があることによるメリットは、特に機械設計や建築構造などの分野で顕著に現れます。以下に、剛性がもたらす利点と、それを活かした実例を挙げていきます。

変形の抑制

剛性が高い構造や部品は、外力が加わった際に変形が少なく、精度や安定性が保たれます。

例:精密機器(例えば、工作機械や光学機器)は高い剛性を持つ部材で構成されることで、使用中に形状が歪まず高精度な動作が可能になります。

利点:高い製品品質、性能の安定性。

振動の抑制

剛性が高いと、振動数(固有振動数)が高くなり、低周波の振動が抑えられます。これにより、耐振動性能が向上します。

例:高速鉄道の車両設計では、高剛性の部材を採用することで走行中の振動を最小限に抑えています。

利点:快適性、安全性の向上。

耐荷重性の向上

剛性が高い材料や構造は、大きな荷重を支える能力が強化されます。

例:橋梁や高層ビルでは、構造全体の剛性を高めることで、風や地震などの外力に対する耐久性を向上させています。

利点:長寿命化、メンテナンス頻度の低減。

高い剛性は動力伝達の効率化に貢献

剛性が高い機械部品は、動力伝達ロスを抑え、効率的な動作を可能にします。

例:自動車のシャーシでは、剛性を高めることでエネルギーロスを抑え、ハンドリング性能を向上させています。

利点:効率的なエネルギー利用、操作性の向上。

剛性があることによるデメリット

一方で、剛性が高すぎることによって発生する具体的な問題には、以下のようなものがあります。

振動や衝撃の吸収性の低下

剛性が高い部品は外力を受けた際にほとんど変形しませんが、その分、振動や衝撃を吸収する能力が低くなります。この結果、次のような問題が発生することがあります。

- 自動車では、剛性が高すぎる車体や部品が路面からの振動をそのまま伝えるため、乗り心地が悪化します。

- 機械部品の場合、振動が他の部品に伝わりやすくなり、長期間使用すると疲労や損傷が蓄積する原因となります。

応力集中のリスク増加

剛性が高い部品は局所的な応力が集中しやすくなります。柔軟性がないために力を均等に分散できず、特定の箇所に過剰な負担がかかることで、以下のような現象が起こりやすくなります。

- 亀裂や破損が発生する。

- 疲労寿命が短くなる。

軽量化の阻害

剛性を高めるためには、通常、より多くの材料を使用する必要があります。そのため、部品が重くなりやすいという欠点があります。軽量化が求められる自動車や航空機の設計では、過剛性は燃費や性能に悪影響を及ぼす可能性があります。

コストの増加

剛性の高い材料(例えば、チタン合金や炭素繊維強化プラスチックなど)は通常、製造コストが高いです。また、設計や加工が複雑になる場合もあり、全体的なコストが増加することがあります。

剛性と強度(強さ)の違いについて

材料力学における強度(強さ)と剛性は似た言葉に感じられますが、物理的な概念や評価基準が異なります。

強度とは材料が破壊や塑性変形に至るまでに耐えられる最大応力や荷重のことです。

簡単に言えば、「どれだけの力に耐えられるか」 ということです。

そして強度には以下の種類があります。

引張強度(引っ張り荷重に耐える強さ)

圧縮強度(圧縮荷重に耐える強さ)

せん断強度(せん断荷重に耐える強さ)

曲げ強度(曲げ荷重に耐える強さ)

疲労強度(繰り返し荷重に耐える強さ)

一方で剛性は、物体が外力を受けたときの「変形のしにくさ」を表します。具体的には、ある力を加えた際にどれだけ変形するかを示す指標となります。

剛性と強度は、設計や材料選びの際にはどちらも重要な要素となるので、用途や条件に応じて適切に選定することが大切です。

具体例を用いたイメージ

例えば、ゴム と 鉄 を比較して考えてみましょう。

- 強さ(強度)

ゴムと鉄に引張荷重を加えた場合、鉄は破壊するまでに非常に大きな荷重に耐えます。つまり、鉄は「強度が高い」と言えます。 - 剛性

同じ荷重を加えたとき、鉄はほとんど変形しませんが、ゴムは大きく伸びます。つまり、鉄は「剛性が高い」と言えます。

このように、強度と剛性はそれぞれ異なる材料特性をもっていることがわかりますね。

強度と似ている単語、靭性について

強度と似ている意味合いを持つ単語でもう一つ、「靭性(じんせい)」というものがあります。

靱性は、金属などの材料が持つ「粘り強さ」を表す特性です。靭性は私たちの生活の一部に深くかかわっていて、もし仮に材料に靭性が無かったら、建物や橋といった構造物、飛行機、自動車などが衝撃を受けた際、ガラスのように脆く壊れます。そうなるとたちまち重大な事故を引き起こすでしょう。

そのため、安全性を確保するためには、材料の引張強さなどの「強度」だけでなく、「粘り強さ」である靱性も評価すること大切です。

靱性の評価には、手軽に実施できるシャルピー衝撃試験などの衝撃試験が一般的に使用されています。ただし、この試験は材料の靱性を比較するための指標であり、設計に直接活用できるものではありません。重要な構造物や、大規模な事故に直結する可能性のある急速破壊が懸念される機械には、破壊力学に基づいた「破壊靱性」の評価が適用されています。これにより、安全性をより正確に検証することが可能となります。

剛性、強度、靭性をまとめると?

剛性と強度(強さ)と靭性、それぞれの違いを整理するとこのようになります。

| 特性 | 強さ(強度) | 剛性 | 靭性 |

|---|---|---|---|

| 定義 | 材料が破壊や塑性変形に耐える能力 | 材料や構造物が変形しにくい能力 | 材料が破壊されるまでに吸収できるエネルギー量 |

| 評価基準 | 最大応力や破壊荷重 | 変形量やたわみ | 吸収エネルギー、衝撃値 |

| 関連する定数 | 破壊強度、降伏強度 | ヤング率(弾性係数)、曲げ剛性 | 破壊靭性、シャルピー衝撃値 |

| 単位 | Pa、N/mm² | N/m、N/mm | J(ジュール)、J/m² |

| 例 | 鉄は引張強度が高く、破壊しにくい | 鉄はゴムよりも変形しにくい(剛性が高い) | ゴムは衝撃に強く、割れにくい |

剛性、強度、靭性の違いを簡単に覚える方法として、以下のポイントをおさえておくとよいでしょう。

- 剛性・・・どれだけ「曲がりにくい」か。材料の「変形しにくさ」に関連。

- 強度・・・どれだけ「壊れにくい」か。材料の「壊れにくさ」に関連。

- 靭性・・・どれだけ「割れにくい(粘り強い)」か。材料の「割れにくさ(エネルギー吸収能力)」に関連。

まとめ

今回の記事では剛性の基本的な定義からその種類、メリット・デメリット、そして強度と靭性の違いまでを解説しました。

剛性は材料や構造物の設計において非常に重要な特性であり、用途に応じた適切な剛性の選択が性能や安全性の向上に繋がります。

一方で、剛性だけに注目するのではなく、強度や靭性とバランスよく評価することも大切です。

の記事を通じて剛性に対する理解が深まり、材料選びに役立てていただければ幸いです。